这次特展展览了从2008年起这十年来获得三影堂摄影奖的38位青年摄影家的最新创作,给不为大众所熟知的年轻艺术家一个崭露头角的机会,也是对这个延续十年的奖项一个用心的阶段性总结。展览占据了三影堂主展厅的几乎所有面积,分成上下两层,作品无论从主题、风格和展现形式上都各不相同,可谓是琳琅满目、五花八门,一时间让人难以聚焦。不过如果用心看,不难发现亮点。

蒋鹏奕 《在某时》

胶片摄影依然是三影堂摄影奖长久以来关注的内容,自创办以来,这里就一直关注胶片摄影的优秀作品,并且热衷开办暗房学习班,致力于将冲印技术普及到大众。蒋鹏奕的作品《在某时》就是对胶片和暗房的最好诠释。这幅看上去像水彩抽象画的作品其实来源于荧光纸和胶片在暗房里的亲密接触:荧光纸有吸收紫外光而后在暗处发光的特性,感光的胶片记录了荧光纸释放出的光芒。这样的过程其实比人手操控的画笔更有随机性,而作者也是在用一个特别的方法提醒人们“摄影”这个词的本义:通过对光的记录创作经久不衰的图像。孙彦初的装置作品《光影》更加直观地阐释了这个含义。当你随意开关半透明图像旁边的光源会发现,有光的时候才有图像的影子;而随着光源角度的变换,影像还会随之拉长或压缩。在有趣互动的同时,观众很容易理解光与影之间的微妙关系。

孙彦初《光影》

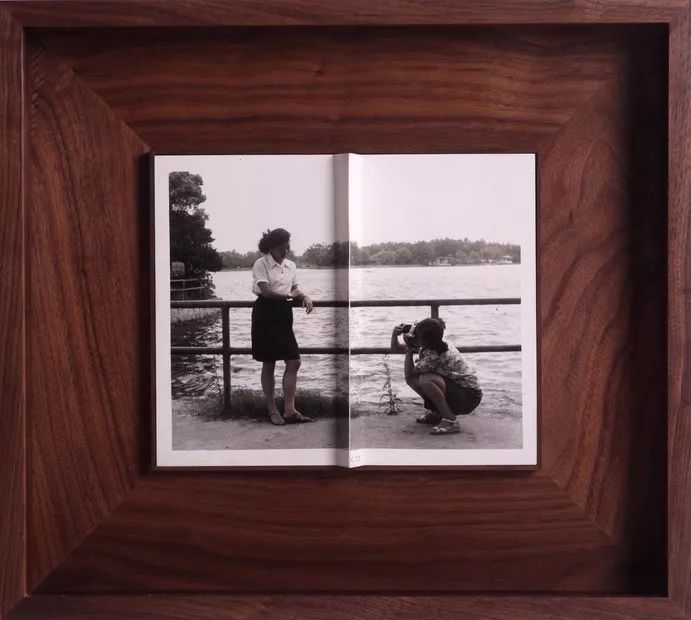

正如《光影》的互动性,参展作品展现形式的多样性亦是本次展览的一大特点。除了若干装置作品以外,还有很多作品与绘画相结合,极具超现实主义的风格;作品的展现形式也不局限于平面而已,尝试向多维空间延展,来自蔡东东的作品《障碍》就是一个极好的例子。作者翻出一些多年前拍的底片,通过折叠和拼接等方法把照片“玩坏了”。本来稀松平常的画面从二维发展到了多维,情节也越发有了戏剧性。此外,据说在布展的过程中,获奖的作者有权利来到现场亲自布置自己的作品,以达到最佳的展示效果。所以无论从哪个维度考量,这次展览都像一个万花筒般丰富多彩。

蔡东东《障碍》

从这些新生代摄影师的作品不难看出,摄影已经和其他诸多艺术形式一样,担负起了反映社会问题的责任。王岩的《森林》讲述了一棵300岁的老树的故事,它的名字叫“弗兰克”。弗兰克本来生长在云南丽江的一个小村庄里,后来随着村庄的拆迁,弗兰克被卖到了四川宜宾的一个五星级酒店,重达七十吨的老树就这样搬了家。遗憾的是,2017年作者重返宜宾去探访弗兰克,谁知它已经在两年前死去了。弗兰克的故事发人深省,因为这已经不仅仅关于树木的移植,还关乎城市绿化、乡村城市化乃至人与自然等诸多问题。

王岩 《森林》

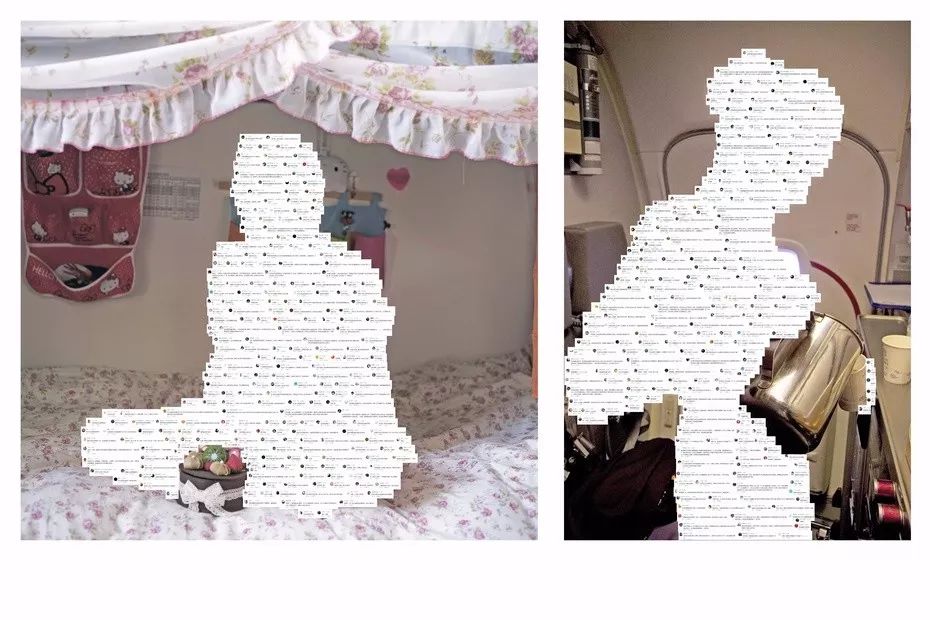

王淋的《吞噬》则反映了另外一个严重却普遍的社会问题:网络暴力。作者把一万八千条网络留言截屏并打印,然后将每一条都用大头针刺入受害人的肖像上,原本的人形就这样被吞噬。一个人的恶言也许像一枚大头针一样无足轻重,可是一万八千枚大头针在一起就会要了人命。可是网络乃至现实中到底有多少人颠倒黑白、人云亦云,将自己对生活的不满发泄到不相熟的人身上呢?

王淋《吞噬》

和前两位作者不同,冯立作品的视角更微观。他每天都在成都街上闲逛,试图从最平常的生活中寻找怪诞。扮成八戒的烧烤店老板、举着圆桌的肢残人……这些也许从我们眼中一晃而过的人物,被冯立捕捉到便显得那么怪异和突兀。冯立曾经说他的奶奶是个精神病患者,可是儿时的他备受奶奶的关爱,所以他也许掌握了一种感受特别的能力。然而他的作品仅仅是在猎奇吗?答案当然是否定的。比如在他的作品《一树梨花》中,一张印着梨树的大幅照片躺在地上,而地上贴满了小广告,也可谓是丑陋版本的梨花,这样的作品是否比前两位作者更加深刻呢?

冯立 《一树梨花》

此外,参展的作品中还有一类是以已故摄影师任航为代表的软情色摄影:有裸露,但是没有一些让人不适的过激画面。他们展现的主题不尽相同,不过都可以归结为青春、迷茫和叛逆。不得不承认它们中的许多具有美感和视觉冲击力,还因为有裸露的成分吸引眼球很容易在社交媒体上走红,甚至还被拿来和荒木经惟类比。然而看过《多愁之旅》的人应该晓得,荒木经惟拍摄的裸露背后展现的是一种放之四海而皆准的感情,这种感情也许不需要很多文字注释就能读懂。相比起来这些年轻人的作品就晦涩了很多,也许是因为他们还没有走过人生这个多愁的旅程吧。

可能所有人都和我一样,对参加展览的作品各执己见,褒贬不一,但是我们不得不感谢三影堂对青年摄影师的扶植、对胶片摄影的执着以及十几年来对这块纯摄影的方寸之地的坚守,因为这些都是难能可贵的事。

文|陈吴越

18610681038

18610681038 eztvhdzx@163.com

eztvhdzx@163.com